Document du mois – Des notes de musique sur la reliure d’un registre fiscal

Dans les magasins de conservation des Archives de Nantes, plusieurs registres administratifs de l’époque révolutionnaire, cotés en série 1G, détonent parmi leurs voisins : leur reliure est curieusement parsemée de notes de musique, de lettrines colorées et d’inscriptions latines. Pourtant, à l’intérieur, point question de musique mais… d’impôts ! Trêve de mystère : il s’agit là de parchemins provenant de manuscrits anciens, qui ont été réutilisés pour former la reliure de registres administratifs établis dans les années 1790.

La pratique du parchemin de réemploi

Le parchemin est le support d’écriture privilégié en Europe durant tout le Moyen Age. Très résistant, il est fait en peau animale (le plus souvent de mouton, parfois de chèvre ou de veau), préparée de façon à permettre une écriture sur ses deux faces. Dès l’époque médiévale, la technique du palimpseste permet de réemployer une feuille de parchemin en grattant les écritures déjà présentes pour y copier un autre texte. Mais l’usage du parchemin est progressivement délaissé à partir du 14e siècle au profit du papier venu de Chine, et encore davantage avec la révolution de l’imprimerie au cours du 15e siècle.

Pour autant, le parchemin ne disparaît pas totalement de la composition des livres de l’époque moderne. S’il continue d’être employé comme support d’écriture pour des actes officiels (édits royaux) ou la réalisation d’ouvrages luxueux, il est surtout recherché comme matière première pour fabriquer, à moindres frais, des reliures pour les livres imprimés. Le parchemin intéresse en effet toujours les relieurs et les imprimeurs pour sa solidité, sa souplesse et sa disponibilité. Dès le 16e siècle, des pages de manuscrits médiévaux sont ainsi réutilisées en couvrure ou en renforcement d’ouvrages imprimés. Cette pratique témoigne de la transition entre la production manuscrite et l’imprimé, ainsi que de l’évolution de la valeur attribuée, selon les époques, à certains documents.

Un fragment d’antiphonaire sur un registre révolutionnaire

À la Révolution française, les biens du clergé sont saisis, nationalisés et vendus. Parmi les livres confisqués dans les bibliothèques des communautés religieuses se trouvent quantité d’antiphonaires, ces recueils de partitions grégoriennes utilisées lors des offices catholiques. Ces ouvrages liturgiques n’ont qu’un intérêt limité aux yeux de l’administration révolutionnaire, qui y voit surtout une ressource en matière première. Nombre d’entre eux sont alors démantelés et leurs pages en parchemin transformées en reliures de registres administratifs.

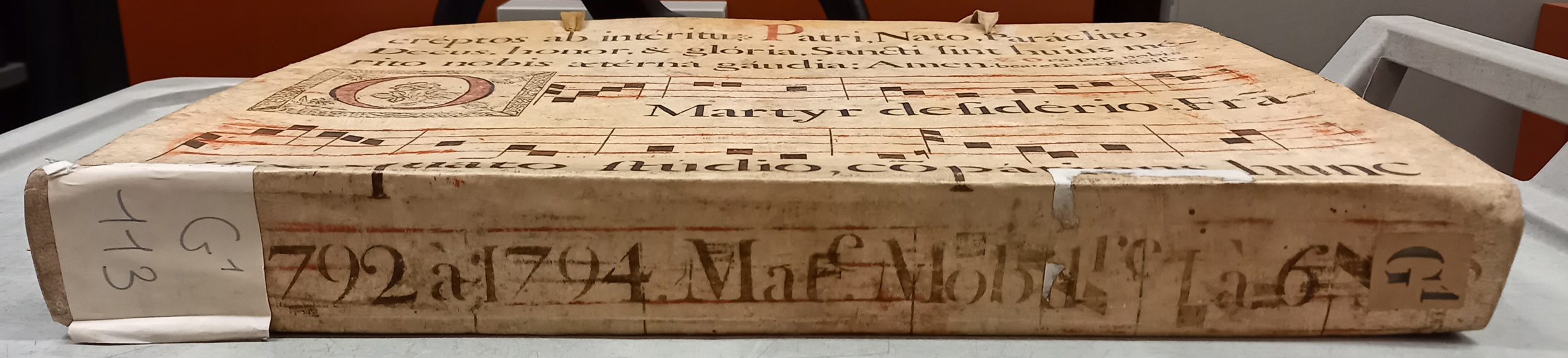

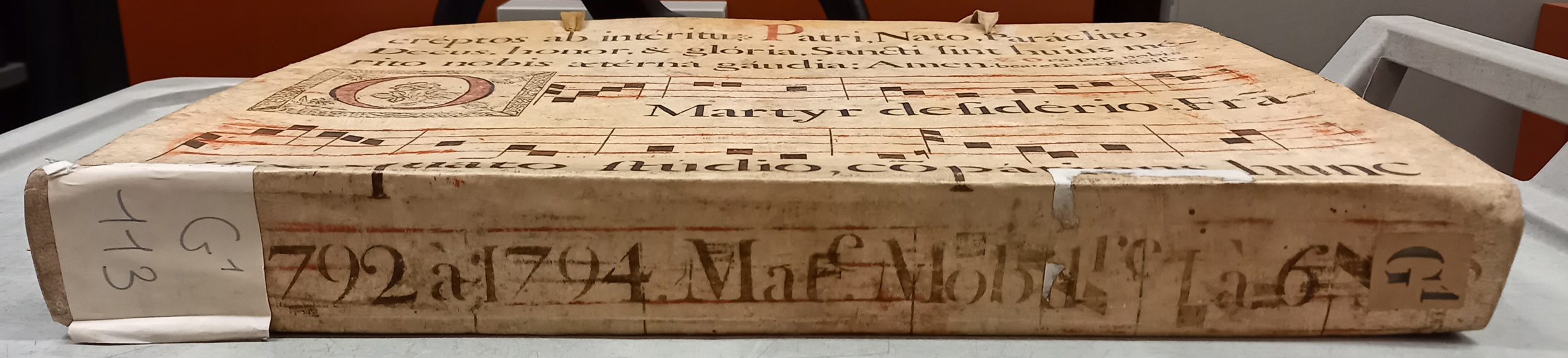

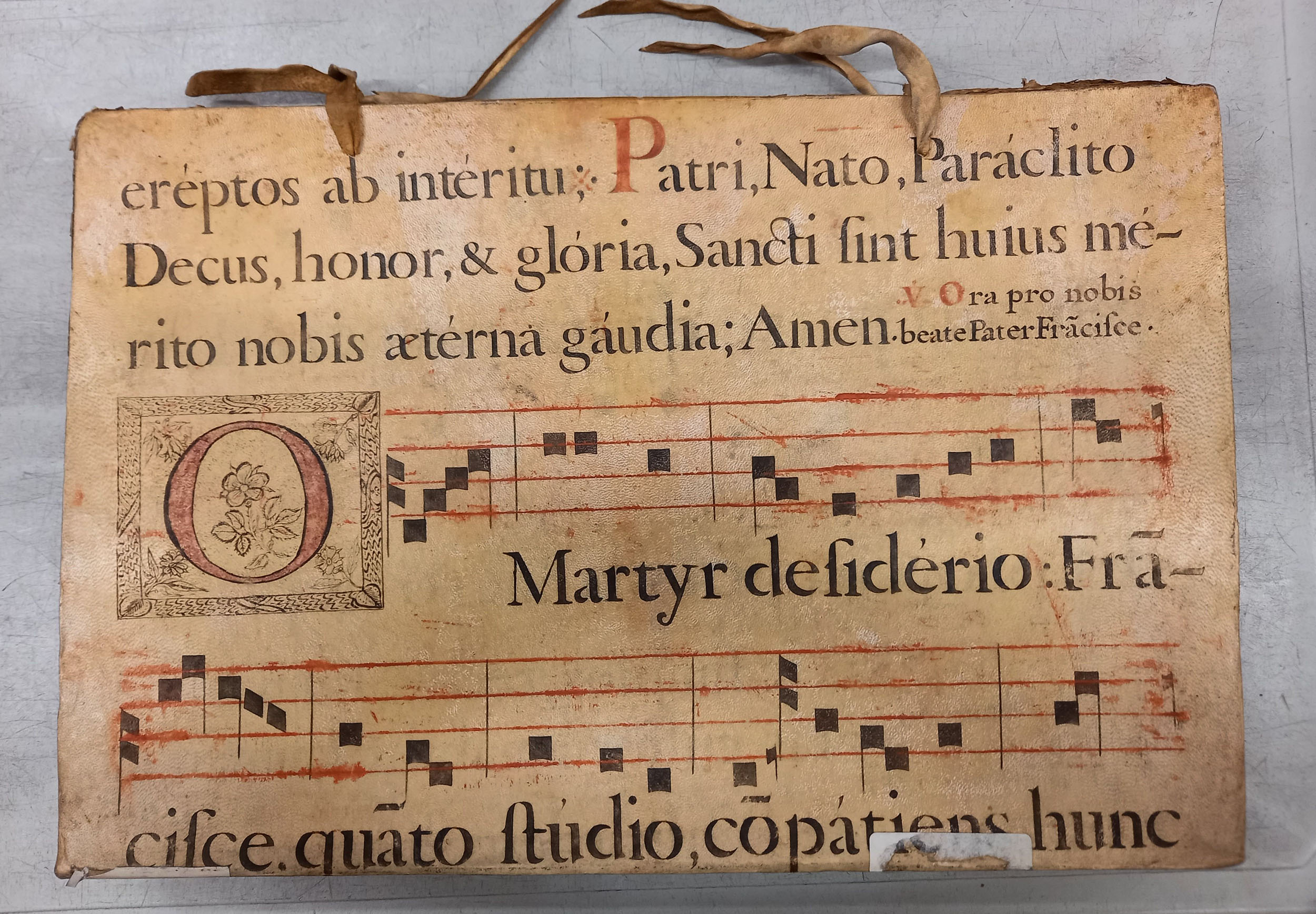

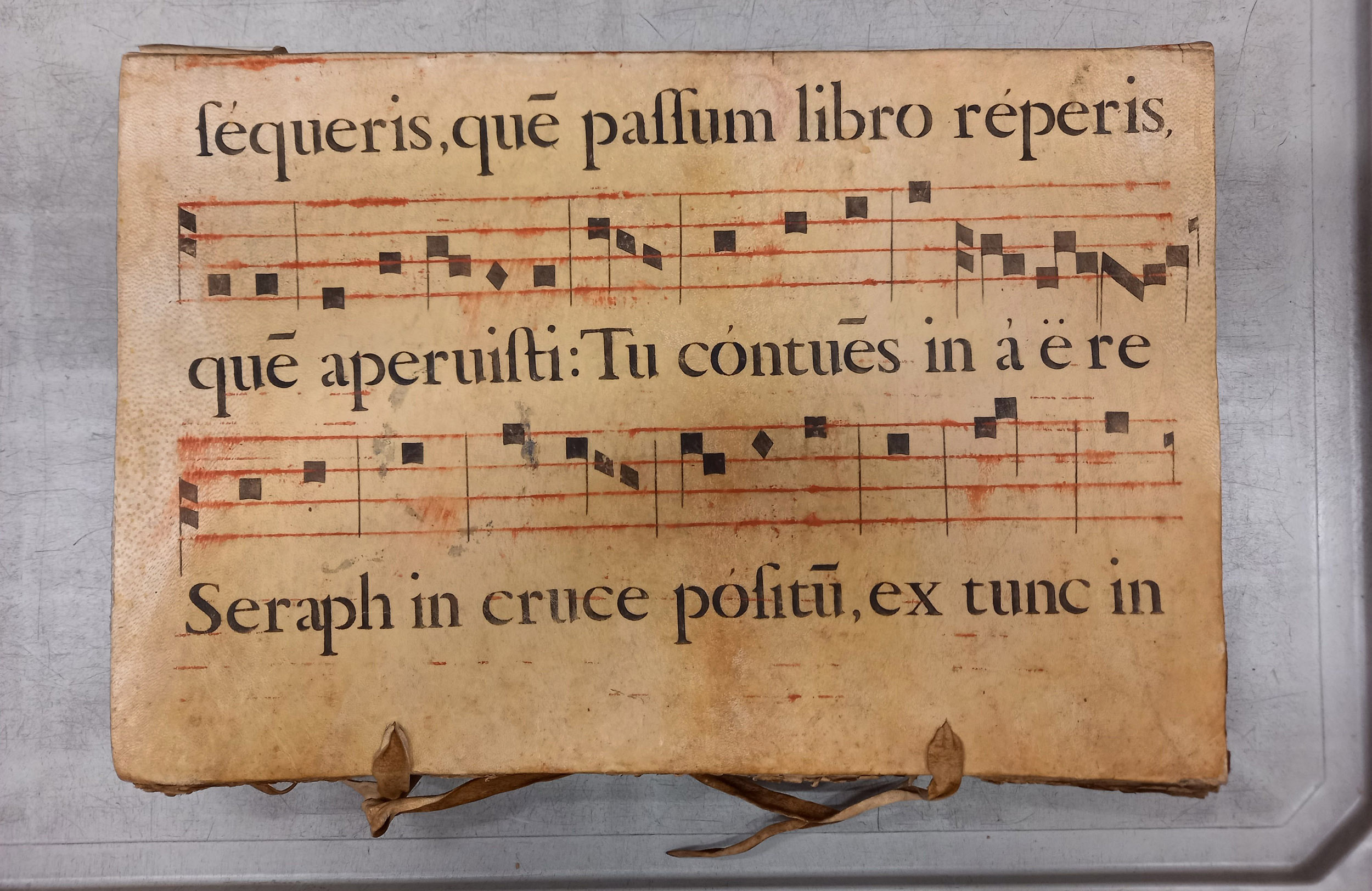

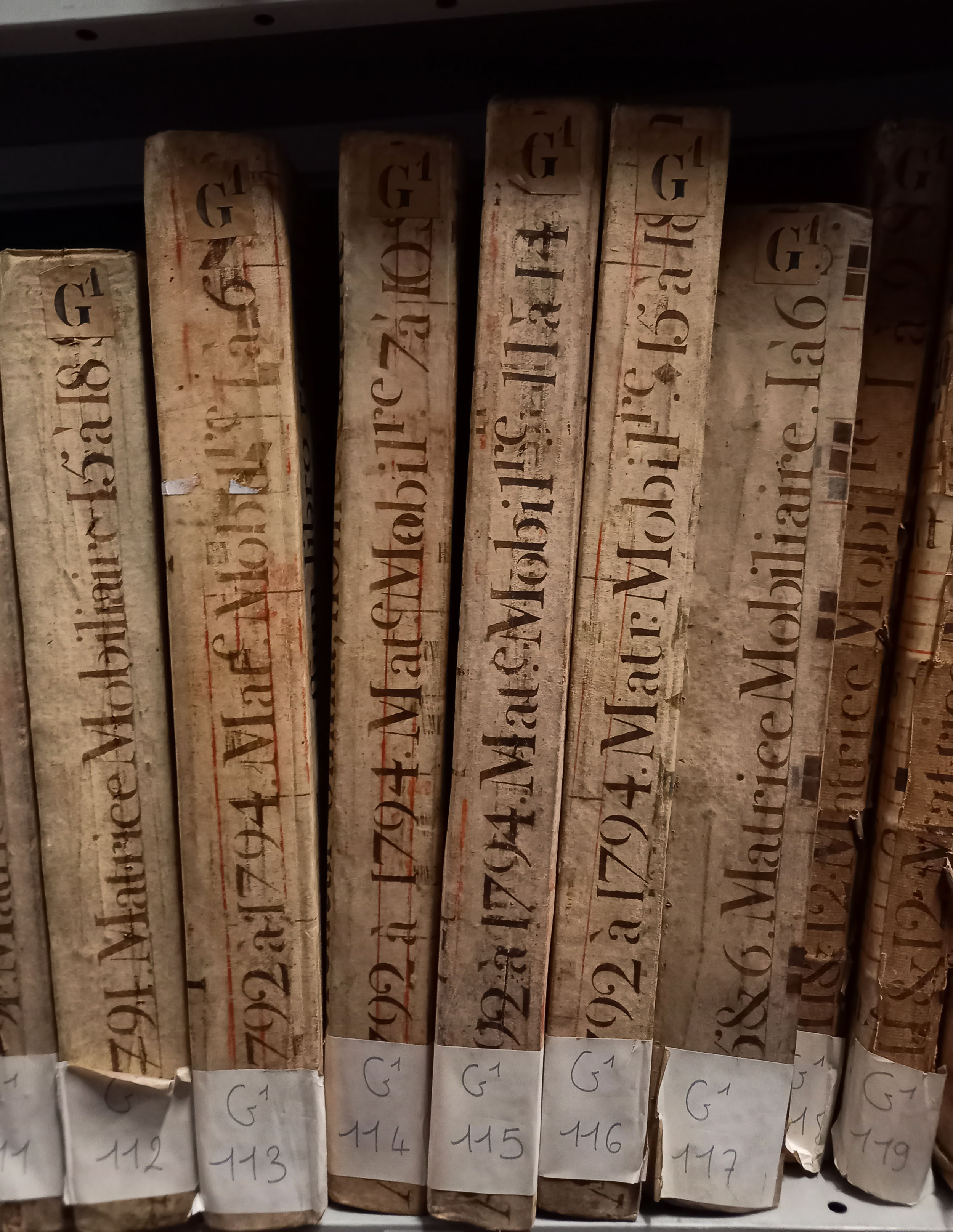

C’est le cas sur l’exemplaire de registre ici présenté, dont les plats et le dos de couverture sont entièrement recouverts d’une feuille de parchemin extraite d’un antiphonaire. Calligraphiée à l’encre noire et rouge, elle présente une partition de musique inscrite avec des notes carrées sur des portées de quatre lignes. Les paroles en latin sont rehaussées de lettrines colorées, et l’une d’elle est même enluminée d’un décor floral. Si la lecture du texte permet d’identifier un extrait du chant liturgique qui accompagne la célébration de l’office de saint François, il nous est par contre difficile de dater ce fragment d’antiphonaire (avis aux connaisseurs, notre boîte mail est ouverte pour tout enrichissement de cet article !).

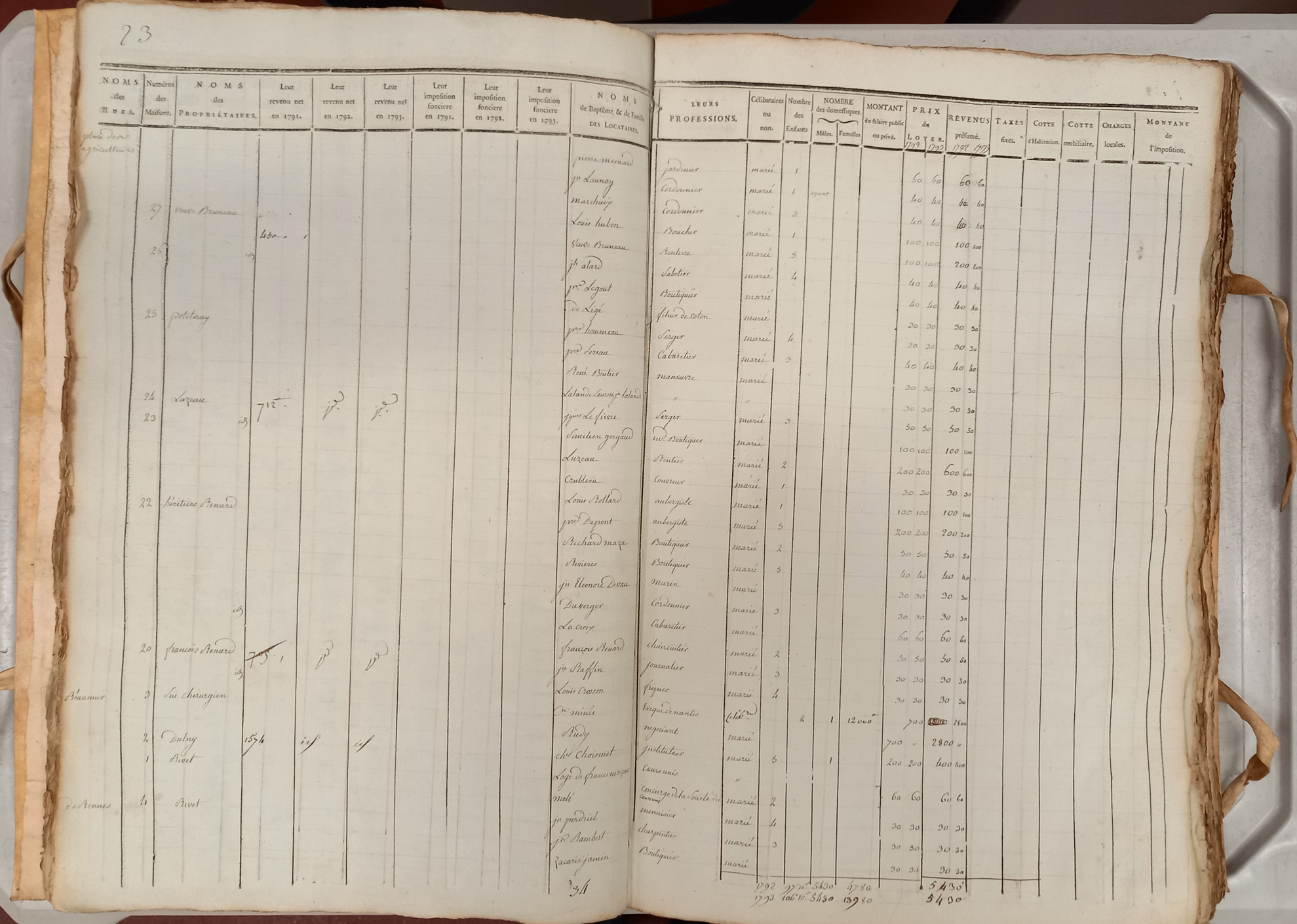

Seule la partie du parchemin située sur le dos de l’ouvrage a été grattée pour y inscrire à la place le titre du registre : « 1792 à 1794. Matrices mobilières 1 à 6 ». L’intérieur du registre contient en effet la liste nominative des contribuables nantais redevables de la « contribution personnelle et mobilière ». Cet impôt direct fait partie du nouveau système fiscal mis en place à l’époque de la Révolution française. Il est calculé sur le revenu présumé d’une personne, lequel est évalué d’après la valeur du loyer de son habitation. En voilà une couverture remarquable pour un registre administratif !

.copy2.jpg)

.copy.jpg)