Document du mois – Les grèves de 1955 : l’été où la mobilisation ouvrière a embrasé la ville

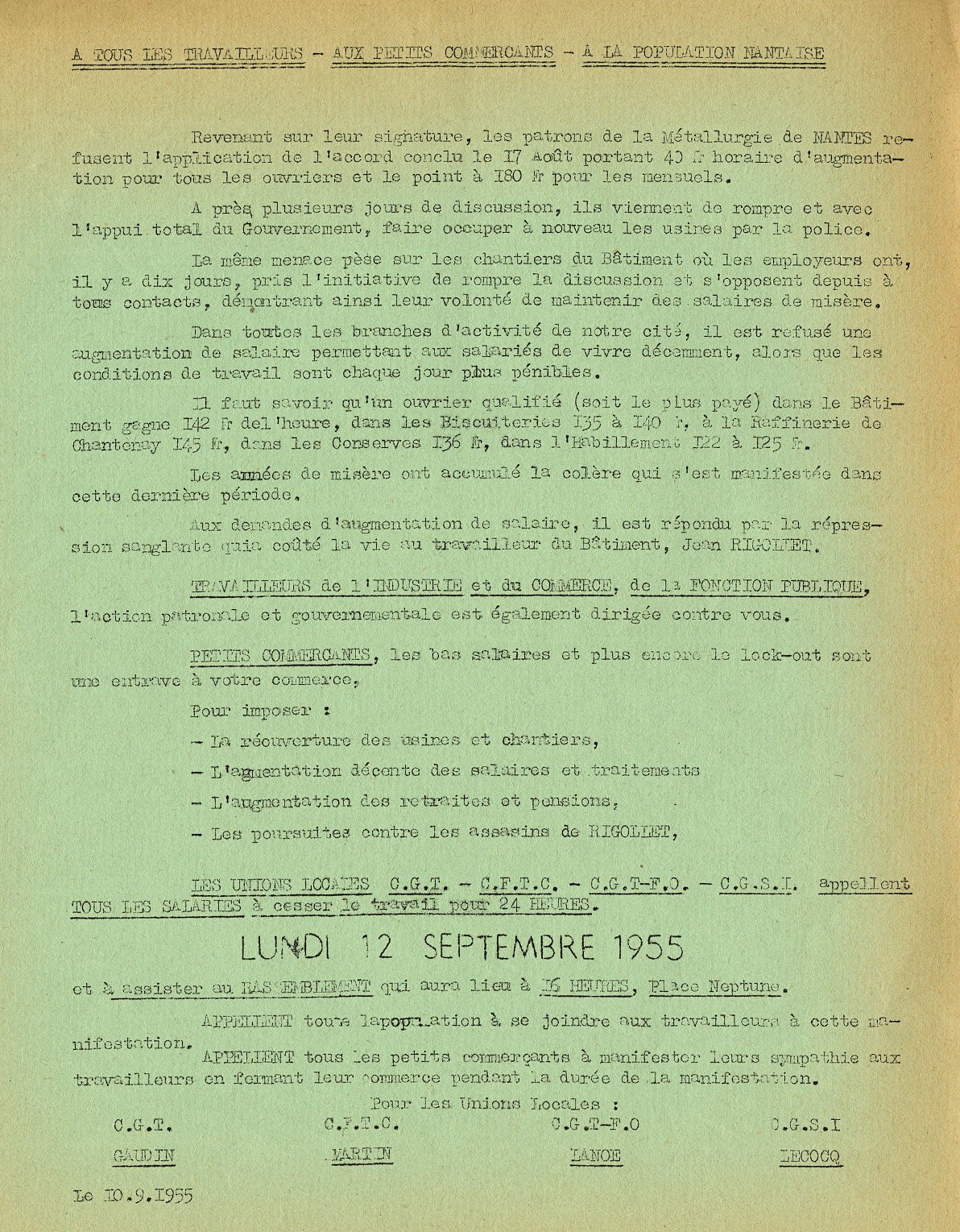

« À tous les travailleurs - Aux petits commerçants - À la population nantaise » : ainsi commence le tract syndical que les Archives mettent en lumière ce mois-ci. Conservé dans le fonds du Secrétariat général de la Ville (33W8), ce document témoigne de l’embrasement social qui saisit Nantes durant l’été 1955. D’août à octobre, la ville vit au rythme des grèves et des manifestations ouvrières, malgré une répression brutale. 70 ans plus tard, les grèves de 1955 restent dans la mémoire nantaise comme un épisode marquant de l’histoire sociale.

Un conflit social né dans le contexte de l’après-guerre

Dans les années 1950, la reconstruction du pays est déjà bien avancée, et l’époque est à la modernisation économique et sociale. Si l’industrie nantaise n’est plus aussi florissante qu’avant la guerre, elle fonde encore la puissance économique de la région. Chantiers navals, biscuiteries, raffineries de sucre, usines de conserves, entreprises du bâtiment ou de l’habillement emploient un très grand nombre de Nantais. À cette époque, la construction navale connaît un regain d’activité dans l’estuaire de la Loire. Les salaires des ouvriers des chantiers navals de Nantes et de Saint-Nazaire restent pourtant très bas, alors que les cadences augmentent et que l’inflation est galopante. Cette situation salariale misérable est partagée par les autres travailleurs de l’industrie, comme en fait état le tract ici présenté.

Une première grève éclate en février 1955 parmi les soudeurs des chantiers navals de Saint-Nazaire. Cette mobilisation inaugure une période de 8 mois de contestation ouvrière dans la région. Face au refus patronal d’écouter les revendications des soudeurs, la grève se généralise, dans la violence, à l’ensemble des corporations de la Navale nazairienne dans le courant du mois de juin. À la fin du mois de juillet, les ouvriers métallurgistes de Nantes suivent l’exemple de leurs collègues nazairiens et réclament des hausses de salaire. Ils sont rejoints par les ouvriers du bâtiment, puis par des travailleurs d’autres secteurs. Grèves partielles et débrayages émaillent les premiers jours de mobilisation nantaise. Alors que les métallos de Saint-Nazaire obtiennent gain de cause le 16 août, à Nantes la contestation s’intensifie.

« La France des grèves a pour capitale Nantes »

Le 17 août, la commission paritaire de la métallurgie se réunit pour reprendre la négociation d’un accord salarial, alors que le patronat rejette, depuis des mois, les demandes des ouvriers. Ce jour-là, la situation est tendue : les grévistes sont venus en nombre autour des bureaux de l’Office patronal, rue Arsène-Leloup, où se tiennent les discussions, et certains envahissent même les locaux. À l’issue de la réunion, syndicats ouvriers et patronat signent un accord sur une hausse de 40 francs du salaire horaire. Mais, le soir même, la délégation patronale dénonce cet accord qu’elle dit signé sous la contrainte et donc nul. Cet évènement, qui est évoqué dès les premières lignes du tract, agit comme un détonateur dans l’intensification du conflit, tant dans l’importance de la mobilisation ouvrière que dans la dureté de sa répression par les forces de l’ordre.

Tract syndical appelant à la grève générale le 12 septembre 1955 (33W8)

Le 18 août, le syndicat patronal décide en effet un « lock-out » de toutes les entreprises métallurgiques pour éviter leur occupation par les ouvriers. Le préfet y poste des CRS afin de les garder de l’intérieur et d’en interdire l’accès aux ouvriers. Les cafés sont fermés sur ordre de la préfecture, et la ville semble en état de siège. Dès lors se succèdent meetings, manifestations et défilés interprofessionnels dans les rues de Nantes, où les ouvriers expriment leur mécontentement. Durant cette période, des affrontements violents éclatent entre les forces de l’ordre et les manifestants en plein centre-ville. Ils font des dizaines de blessés graves de chaque côté, et de nombreux grévistes sont arrêtés. Le 19 août, des heurts éclatent sur le cours des 50-Otages et la police ouvre le feu : un ouvrier du bâtiment, Jean Rigollet, maçon à Saint-Lumine-de-Coutais, est tué par balle.

À l’issue d’une trêve négociée à Rennes, le travail reprend le 23 août dans les entreprises rouvertes. Les manifestants emprisonnés sont libérés, le préfet du département démissionne et les pourparlers entre organisations syndicales et patronales sont relancés. Mais tant que durent les négociations salariales, les ouvriers maintiennent la pression en continuant les grèves perlées et les grèves tournantes dans les secteurs de la métallurgie, du bâtiment et de la biscuiterie. Le 9 septembre, un second lock-out est décidé par le patronat dans les chantiers navals et les entreprises de constructions mécaniques. Cette décision marque, une nouvelle fois, l’échec des discussions entre syndicats ouvriers et patronat.

Une mobilisation fondée sur l’union ouvrière et syndicale

C’est dans ce contexte que les unités locales des syndicats CGT, CFTC, CGT-FO et CGSI appellent à la grève générale le 12 septembre. Ce tract, signé des représentants des différentes organisations syndicales, s’adresse à l’ensemble des salariés, qu’ils soient travailleurs de l’industrie, du commerce ou de la fonction publique. Il interpelle aussi les petits commerçants, incités à baisser le rideau de leur magasin le temps du rassemblement. C’est donc un message d’union et de solidarité que les syndicats entendent diffuser, qu’ils inscrivent dans un contexte de lutte des classes (« l’action patronale et gouvernementale est également dirigée contre vous »). S’il est vrai qu’une partie de la population nantaise considère ce conflit comme préjudiciable aux affaires et à la réputation de Nantes (plusieurs courriers adressés au maire en témoignent dans le fonds 33W8), le soutien aux grévistes reste important et l’élan de solidarité financière continue.

Plus de 30 000 manifestants répondent à l’appel diffusé par les organisations syndicales et défilent dans le centre-ville de Nantes le 12 septembre. Des salariés de tous les corps de métiers se mettent en grève : dockers, employés des tramways, d’EDF, de la manufacture des Tabacs, des P.T.T, des services municipaux... S’ensuivent encore 3 semaines de manifestations et d’affrontements violents dans les rues de Nantes. Paris-Match titre le 24 septembre : « La France des grèves a pour capitale Nantes », le gouvernement craint une propagation de la contestation dans tout le pays… Au début du mois d’octobre, un accord salarial est finalement trouvé entre les syndicats ouvriers et le patronat. Le 4 octobre, la reprise du travail est votée par les ouvriers dans le bâtiment et la métallurgie.

Les grèves de 1955 marquent l’histoire de la IVe République. Sur le plan local, elles jouent un rôle majeur dans la syndicalisation des ouvriers et le développement d’une conscience de classe. Sur le plan national, leur mode d’action, combinant grèves tournantes, débrayages surprises et manifestations, sera repris par d’autres mouvements sociaux. Elles ouvrent aussi la voie à des avancées sociales obtenues les années suivantes, comme la troisième semaine de congés payés. Le cinéaste nantais Jacques Demy immortalisera d’ailleurs ce conflit à l’écran en 1982 dans Une chambre en ville.

Pour en savoir plus

Consultez en ligne les comptes-rendus rédigés quotidiennement par Fernand Soil, secrétaire général de la Ville, sur le conflit social entre le 17 août et le 28 septembre 1955.

Le Centre d’histoire du travail présente actuellement une exposition sur les grèves de 1955 à Saint-Nazaire et Nantes. Toutes les informations pratiques sont ici.

-crop2289x1717.jpg)

.copy2.jpg)