Document du mois – L’école de plein air du château d’Aux

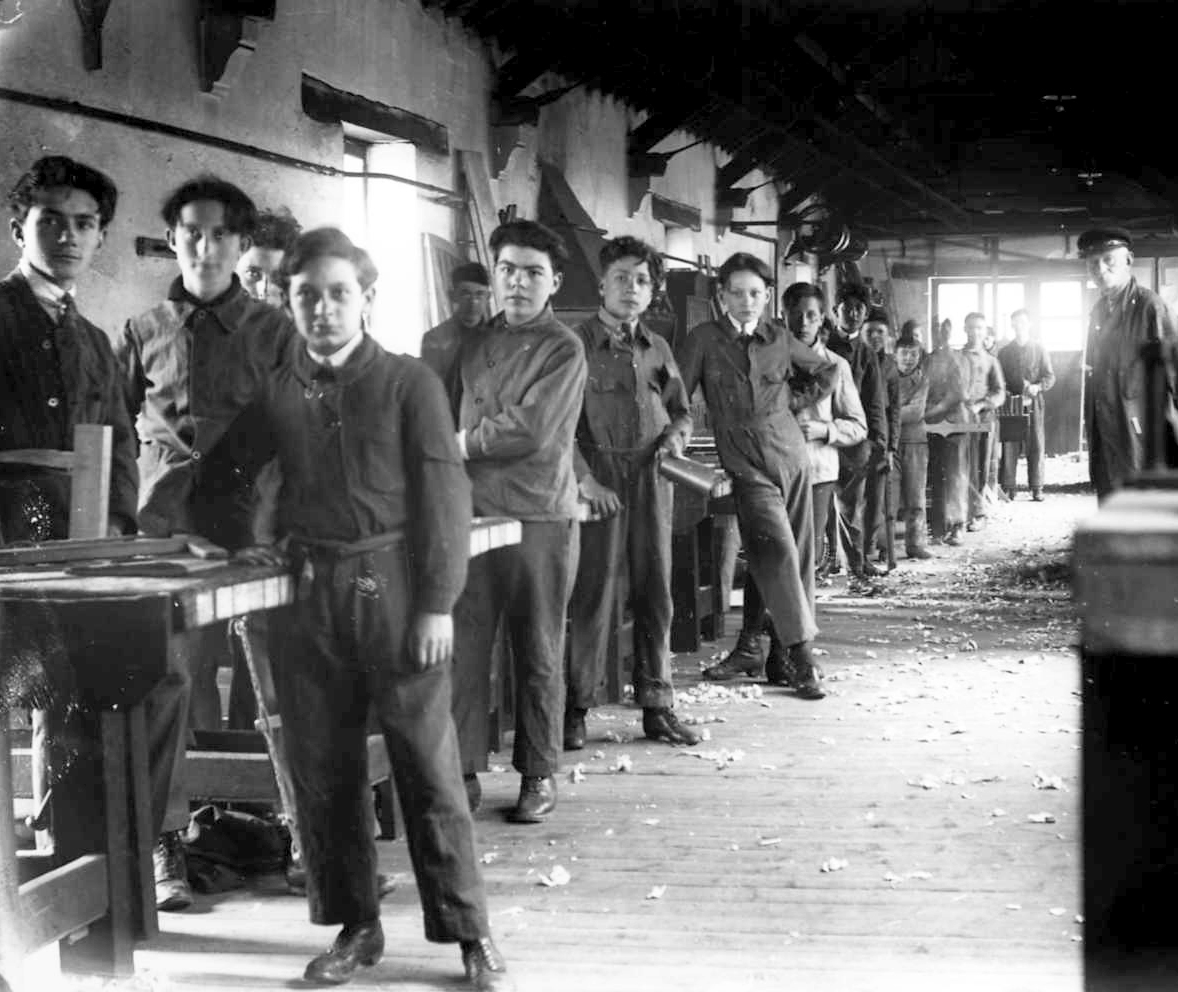

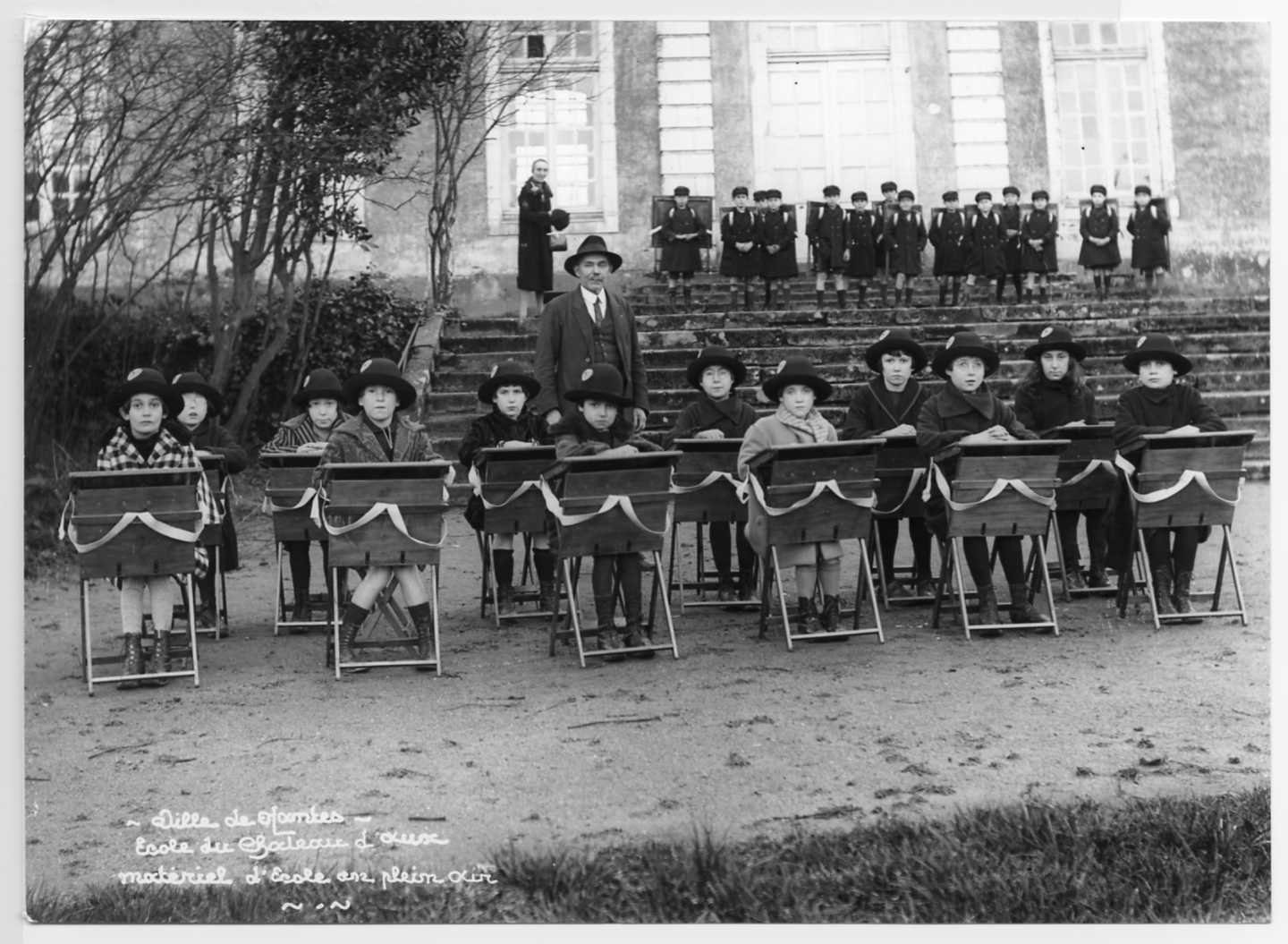

Les Archives de Nantes conservent une belle collection de photographies sur les écoles nantaises à travers le temps. Sur l'une d'elles (13Fi935), des écoliers et des écolières prennent sagement la pose devant l’appareil, encadrés par deux adultes. Chaudement habillées, les petites filles assises à leurs pupitres semblent s’apprêter à étudier à l’air libre. Derrière elles, une dizaine de garçons se tiennent sur les marches d’une grande bâtisse, un pupitre sur le dos, porté à la manière d’un cartable. Ces enfants sont tous élèves à l’école de plein air du château d’Aux, une institution créée en 1926 par la municipalité nantaise pour accueillir les jeunes Nantaises et Nantais à la santé fragile. Ce cliché fait partie d’une série de photographies prises par les services municipaux à la fin des années 1920 pour montrer les atouts de cette école innovante.

Une idée novatrice : la création d’une école municipale de plein air

En 1926, la municipalité de Paul Bellamy achète le château d’Aux, une ancienne demeure de villégiature de la noblesse nantaise située sur la commune voisine de La Montagne. L'idée est d’y ouvrir une école de plein air et d’y accueillir des colonies de vacances. Son grand parc, qui surplombe la Loire, est propice à l’installation d’une telle institution. Ce projet est très vigoureusement porté par Henri Dolidon, adjoint au maire de Nantes chargé de l’instruction publique. Son collègue, Ernest Dalby, qui s’occupe des colonies de vacances, le soutient dans cette initiative.

Dans un rapport qu’il présente au conseil d’administration en 1926, Henri Dolidon explique l’ambition du futur établissement : « Personne n’a eu la pensée d’un sanatorium ; par conséquent, ce ne sont pas des malades que nous réunirons au château d’Aux. Notre véritable objectif, c’est d’amener à la santé des enfants délicats, anémiés, chétifs que leurs familles pour des raisons diverses, ne peuvent placer dans des conditions favorables à leur développement physique […]. La municipalité de Nantes éprouve une joie profonde à témoigner ainsi sa plus affectueuse sollicitude à des jeunes êtres momentanément déshérités. Et elle a la conviction, en s’efforçant de leur procurer le premier des biens, la santé, de servir utilement la Patrie dont la prospérité dépend de la valeur physique et morale de ses enfants » (1R401).

Des élèves de l'école de plein air du château d'Aux dans la cour du domaine, avec leurs tables de cours portatives, à la fin des années 1920 (13Fi935)

Abandonné depuis des décennies, le château d’Aux est remis à neuf et modernisé sous la conduite de l’architecte de la Ville, Étienne Coutan. Dès l’été 1926, les travaux sont déjà suffisamment avancés pour permettre l’ouverture d’une colonie scolaire : le 1er août, 50 petits Nantais passent pour la première fois leurs vacances au château d’Aux. Deux mois plus tard, ce sont 25 filles et 25 garçons âgés de 9 à 13 ans qui font leur rentrée à l’école de plein air. Un rapport de de l’Inspection de l’enseignement primaire loue les résultats obtenus au sein de l’établissement : il est devenu « moins d’un an après son ouverture, un modèle du genre » (1R403). La municipalité décide donc d’engager de nouveaux travaux afin de pouvoir accueillir 100 élèves à la rentrée 1928. Durant l’été, le château d’Aux voit généralement son effectif doubler lorsqu’il se transforme en colonie de vacances.

Ces travaux retardent l’inauguration officielle de l’école, qui n’aura lieu que le 1er juillet 1928. Mais quelle fête est organisée ! Devant un parterre de 4 000 spectateurs, les élèves du château d’Aux font des démonstrations d’exercices physiques, de chant et de danse. Dans son discours, le nouveau maire de Nantes, Gaston Veil, salue « une œuvre de solidarité et d’utilité sociale qui complète l’ensemble des institutions que la municipalité nantaise s’était donné à cœur de perfectionner ou de créer dans l’intérêt de l’enfance » (1R403).

Ni préventorium ni sanatorium mais une école pour les enfants de santé fragile

Dans l’idée de la municipalité nantaise, l’école de plein air du château d’Aux n’est ni un préventorium ni un sanatorium. Elle n’accueille donc pas d’enfants malades, mais plutôt de petits Nantais et de petites Nantaises à la santé fragile. « Ces enfants ne sont pas encore atteints d’aucune maladie déclarée, mais ils sont chétifs, malingres, délicats, et la tuberculose aux formes insidieuses et multiples les guette comme une proie future », décrit Henri Dolidon dans son discours inaugural (1R403).

Au début du 20e siècle, la mortalité enfantine reste en effet très élevée, surtout parmi les catégories populaires. Les rapports du Bureau d’hygiène de la ville de Nantes portant sur l’état de santé des enfants examinés en vue de leur admission au château d’Aux sont d’ailleurs édifiants : « enfant malingre, anémié, dans un mauvais état général », « dénutrition », « misère physiologique », « lymphatisme et insuffisance respiratoire », etc. Leurs conditions de vie ne sont pas décrites de manière plus favorable : « mauvais logement surpeuplé, peu aéré et humide », « défaut d’hygiène dans un grand nombre de foyers ». Beaucoup sont orphelins de père ou de mère. Certains sont issus de familles d’ouvriers ou d’employés aux ressources modestes, d’autres viennent de milieux sociaux encore plus défavorisés.

L’admission à l’école de plein air est soumise à un examen médical conduit par le Bureau d’hygiène de la Ville. La candidature des enfants est généralement d’abord proposée par leur famille, ou par le directeur, les instituteurs ou l'infirmière scolaire de l’école primaire publique où ils sont scolarisés à Nantes. Les Archives conservent ainsi plusieurs lettres de parents qui sollicitent une place au château d’Aux pour leur enfant (1R401). À l’issue des visites médicales, le Bureau d’hygiène dresse une liste des enfants admis au château d’Aux. Préférence est donnée aux enfants dont la santé est la plus atteinte et à ceux dont les parents sont les plus pauvres. Leurs frais de séjour dépendent des ressources de leur famille, certains bénéficient d’une gratuité complète.

Ces enfants sont ainsi accueillis en internat au château d’Aux, logés, nourris et éduqués dans cette école le temps suffisant à leur rétablissement ou, tout du moins, à une amélioration sensible de leur état. Tout est mis en œuvre pour leur offrir un cadre de vie favorable : « habitation vaste, claire et saine, alimentation abondante, bien comprise et régulièrement dispensée, vie au grand air et au soleil, soins fréquents de propreté, surveillance médicale attentive » (1R403). C’est le directeur du Bureau d’hygiène qui décide de la fin du séjour de l’élève au château d’Aux et du retour dans sa famille, à l’issue des visites médicales régulièrement assurées par son service pour suivre l’évolution de l’état de santé des pensionnaires (les hausses de poids et de taille sont particulièrement surveillées).

Une institution à la pédagogie innovante

L’école de plein air du château d’Aux n’est pas seulement une institution destinée à fortifier la santé de ses petits pensionnaires, elle est aussi pensée comme une véritable école primaire publique. Dès 1926, la municipalité confie d’ailleurs sa direction à un instituteur public, Félix Guilloux (1878-1931). Il est accompagné dans cette tâche par son épouse, Hyacinthe Guilloux (1878-1955), également institutrice. Ils gèrent tous les deux l’établissement jusqu’à leur départ en octobre 1930.

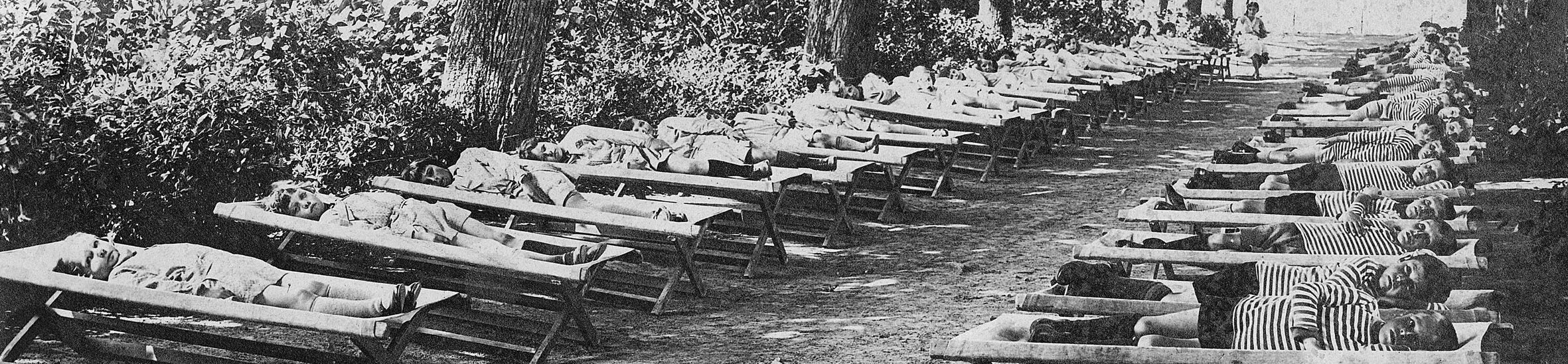

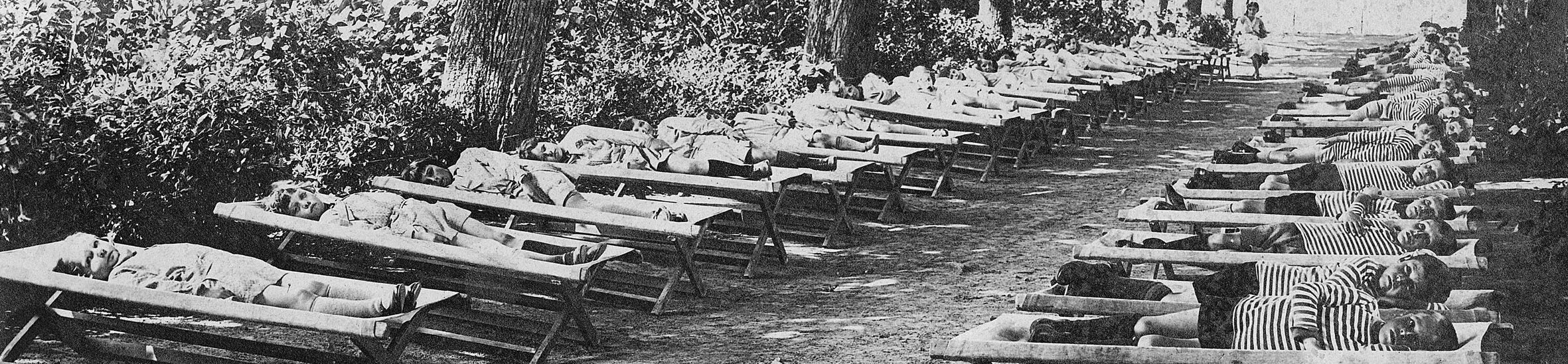

Comme son nom l'indique, la particularité de cette école est que la journée des élèves se déroule le plus possible en extérieur. Leçons scolaires, exercices physiques et siestes ont ainsi lieu dans le parc du château d’Aux, sur la grande pelouse qui domine la Loire ou à l’ombre des charmilles – il existe tout de même trois salles de classe, utilisées en cas de mauvais temps.

Sur la photographie ici étudiée, les élèves présentent justement le matériel scolaire qui est employé pour faire la classe à l’extérieur. Il s’agit de tables et de tabourets pliants, munis de bretelles pour que les enfants puissent les transporter sur leur dos à travers le parc. C'est Alphonse Digo, adjoint technique au service du contrôle de l'éclairage de Nantes, qui a spécifiquement conçu ce mobilier portatif pour l'école de plein air. On l'identifie d'ailleurs sur cette photographie, debout derrière les jeunes filles.

Si les élèves du château d’Aux suivent le programme des écoles primaires, l’enseignement est simplifié pour s’adapter à leur état de santé – et donc de fatigue. Ils ne suivent ainsi que 4 heures de classes par jour. Le reste du temps est consacré à développer leur habilité manuelle, avec des cours de couture pour les filles, de menuiserie pour les garçons, de jardinage, de cuisine, d’éducation physique et d’arts ménagers pour tous. En dehors de ces cours, les élèves aident également aux tâches de la vie quotidienne de l’internat : ils font leur lit, aident au ménage, mettent le couvert, font la cuisine.

Adepte de la méthode Freinet, Félix Guilloux applique les techniques nouvelles de l’école active au château d’Aux. Il détaille cet enseignement novateur dans une publication de la Ligue d’hygiène scolaire en 1929 : « L’observation directe des faits et des choses est à la base de l’enseignement. La vie intérieure de l’école, les champs, les prés, les bois, les rivières, les ateliers, les usines, etc., sont mis tour à tour à contribution […] On suit pas à pas, en notant les transformations successives, le développement d’une plante, d’un arbre » (1R403). Et de conclure son discours lors de l’inauguration de l’école avec les mots suivants : « Qu’on le sache bien, nous voulons être une école et non un sanatorium ni même un préventorium. Nous suivons un programme. Seulement nous ne faisons pas appel à la mémoire et le seul livre dans lequel lisent nos élèves, c’est le grand livre de la nature » (1R403).

Aujourd’hui encore, le château d'Aux reste dédié à la protection de l’enfance : il accueille l'établissement public Félix-Guilloux. Si cette institution n'est plus municipale, elle continue de conserver, par son nom, la mémoire de l'école de plein air, née il y a plus d'un siècle.